정부가 향후 10년간 총 1조원을 투입해 치매와의 전쟁에 나선다. 치매 원인 규명과 예방은 물론 치료, 돌봄, 인프라 구축 등 전주기 연구개발(R&D)을 지원해 국민이 체감하는 성과를 내겠다는 목표다.

4일 보건복지부에 따르면 과학기술정보통신부와 함께 마련한 이런 내용의 치매연구개발사업 기획안이 오는 5~6일 열리는 공청회에서 발표된다.

정부는 인구 고령화로 치매환자 및 치매관리비용이 증가하는 가운데 국민이 우선 극복해야 할 질환으로 치매를 꼽자 대책 준비를 본격화해왔다.

2050년 노인 6명 중 1명 치매환자

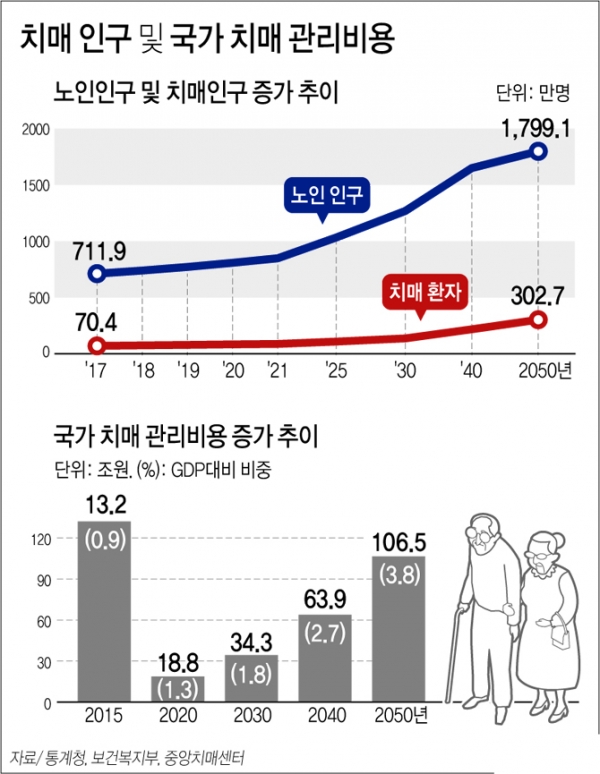

복지부에 따르면 국내 치매환자 수는 2017년 70만명에서 2050년 303만명으로 4.3배 규모로 늘어날 것으로 예상된다.

전체 노인 인구에서 치매환자 수가 차지하는 비중 역시 같은 기간 9.9%에서 16.8%로 가파르게 커질 전망이다. 현 추세라면 2050년에는 노인 6명 중 1명은 환자가 된다.

국내총생산(GDP)에서 치매관리비용이 차지하는 비중은 2015년 0.9%(13조2000억원)에서 2050년 3.8%(105조5000억원)로 늘어난다. 국가가 치매관리에 사용하는 비용만 8.1배 증가하는 셈이다.

정부의 치매연구개발사업은 환자 증가세를 둔화해 관리비용을 감소하고 나아가 국민의 사회경제적 부담을 경감하기 위해 마련됐다. 원천기술 개발부터 시작해 임상연구, 실용화까지 이어지는 R&D 투자다.

치매 신약개발은 시장성에 비해 성공 가능성이 낮은 탓에 민간 투자가 적어 정부의 지원이 필수적이다. 아직 정부 지원 신약개발 성공률은 0.5%로 제약산업 평균 성공률 4.1%를 크게 밑돈다.

또 돌봄과 의료비 지원만으로는 치매의 사회적 비용을 감당하기에는 역부족이어서 근본적 해결방안 마련이 필요하다.

이에 따라 정부 역시 예방과 돌봄, 재활뿐 아니라 근본적 해결을 위한 중장기 R&D에 투자키로 했다.

10년 후에는 치매 발병 나이를 최소 5년 늦추고 환자 증가속도를 절반으로 둔화한다는 목표도 세웠다. 한번 발병하면 완치없이 계속 앓아야 하는 치매 특성상 발병 나이를 늦추는 것만으로 사회경제적 부담을 크게 덜어낼 것으로 보인다.

2028년까지 총 1조1천54억원 투입

정부는 ▲원인규명 및 예방 ▲혁신형 진단 ▲맞춤형 치료 ▲체감형 돌봄 ▲인프라 구축 등의 분야로 나눠 2019년부터 2028년까지 10년간 총 1조1054억원을 투입한다. 비용은 정부에서 80.8%, 민간에서 12.0% 부담키로 했다.

우선 원인 규명으로 고위험군 환자를 조기 발굴하고 예방관리 기술을 개발해 발병을 늦추기로 했다. 이와 동시에 영상진단의 정확도와 일관성을 향상하고, 혈액과 체액에 기반을 둔 진단기술을 개발해 치매의 조기 진단을 돕는다. 진단이 지연돼 치료 시기를 놓치는 환자를 만들지 않기 위해서다.

근원적 치매치료제 개발도 지원한다. 시중에 나와 있는 치료제는 증상 완화 또는 악화를 늦추는 것만 가능하고 근본적 치료는 불가능하다. 신약 개발을 위해 치료제 후보물질이 조기에 임상시험에 진입하게 하는 등 장벽을 허물 예정이다.

치매 환자가 스스로 일상생활을 유지할 수 있도록 지원하는 동시에 보호자의 신체적, 정신적 부담을 경감하기 위한 돌봄 사업도 투자하기로 했다.

이밖에 연구 활성화를 위한 치매 개방형 데이터베이스 시스템과 기초·임상 통합 연구 플랫폼 등 연구자 친화적인 인프라도 구축하기로 했다. 이 과정에서 환자의 생전 인지기능검사 등이 담긴 임상정보, 혈액 및 뇌척수액 등의 인체자원을 관리하는 뇌조직은행도 만든다. 뇌조직은행에 구축한 검체는 치매 진단 프로토콜 개발 등에 사용될 예정이다.

정부는 이를 통해 치매 유병률은 끌어내리고 국민 의료비는 감소시켜 전체 삶의 질 향상을 기대하고 있다. 동시에 빠르게 성장하는 전 세계 치매치료 시장 선점과 기술력 강화로 이어질 것으로 보고 있다.

양성일 복지부 보건산업정책국장은 “치매 극복을 위해 R&D를 체계적으로 재정비하고 전략적인 지원을 통해 치매 환자와 가족들이 체감할 수 있는 성과를 창출해 나갈 것”이라며 “(치매) 연구 친화적인 기반도 구축하겠다”고 약속했다.

전광민 기자